Non sappiamo se sia necessario che un direttore di giornale abbia la padronanza della lingua. Certo che ieri sera al TG3-Notte Luigi Amicone, direttore e fondatore del settimanale “Tempi”, (per la biografia vedi qui) non ha esibito particolari doti oratorie. Ha la nostra comprensione, perché non è facile argomentare e sostenere le ragioni di quella parte politica che pretende per il proprio leader l’impunità dopo una condanna definitiva per un reato grave come l’evasione fiscale. La retorica è l’arte di persuadere e il balbettio, spesso sconclusionato, di Amicone non ha fatto un buon servizio alla causa che voleva sostenere. Oltretutto è incappato ripetutamente in un lapsus (rivelatore di un pensiero inconfessabile o della sua ignoranza linguistica?) Infatti sulla questione della decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore ha sempre utilizzato la formula “…il decadimento di Berlusconi…” Se andiamo a vedere sul vocabolario il significato di decadenza (qui) e di decadimento (qui) vediamo che i due lemmi sono sinonimi solo nella definizione di: “graduale scadimento fisico, spirituale; perdita di creatività, involuzione / processo di graduale deterioramento, di perdita di qualità, di vitalità” e solo decadenza ha il significato di: “d. da una carica, cessazione delle funzioni connesse a un incarico”. Forse Amicone, seppure inconsciamente, ha capito che la grande questione che agita la politica italiana non è la possibile decadenza di B. dalla carica di senatore, ma il decadimento psico/fisico di chi da sempre persegue l’eterna giovinezza. “Se il PD al Senato non voterà contro il decadimento di Berlusconi è ovvio che il governo cadrà” ha balbettato l’Amicone. Nella passata legislatura il Parlamento ha già votato che Ruby era la nipote di Mubarak (sfidando la logica e il ridicolo) che adesso si pretenda di votare contro il decadimento di B. (sfidando la fisiologia umana e l’assunto che l’uomo nasce, cresce, invecchia e muore) vuol dire avere del parlamento un’idea assoluta di onnipotenza.

Archivi autore: Paolo Gallina

Sulla riva il nauseabondo puzzo di pesci morti.

In questa domenica post ferragostana mi è capitato di leggere due interventi sulla lingua italiana, e su come sia cambiata negli ultimi anni.

La prima lettura è un post di Beppe Grillo dove il comico/politico (?) si lamenta che nel nostro paese non si possa più parlare. L’uso del politically correct avrebbe anestetizzato la nostra comunicazione, sarebbe diventato una piaga ipocrita che genera confusione e falsità. Non aspettatevi una esegesi raffinata sull’uso e abuso del linguaggio; Grillo ci ha ormai abituato a considerazioni e riflessioni da “un tanto al chilo” dove si confonde e contraddice più volte. Per esempio, il politically correct prevede l’ uso della perifrasi non vedente per cieco e non udente per sordo, fino a persona non vivente per cadavere (come denuncia Grillo), ma cosa c’entra il politically correct con il chiamare Berlusconi statista invece di evasore fiscale o definire gli anziani saggi invece che vecchi rincoglioniti? (sospetto che il riferimento sia al Capo dello Stato) Tutto questo appartiene alla polemica politica e nulla c’entra l’uso dell’eufemismo come artifizio retorico che tende ad attenuare la sgradevolezza di certe parole. Semmai è Grillo che usa proditoriamente il disfemismo per definire i suoi avversari politici (vecchio rincoglionito per anziano presidente, cadavere ambulante o zombie per il politico fallito ecc.). Grillo si lamenta che le parole siano diventate di plastica, si siano svirilizzate (sic). Chissà perché nella testa del comico le parole dovrebbero essere virili (a dispetto del genere grammaticale) e non femminili, con la propensione che è propria della femminilità: generare senso e attitudine alla cura. Scrive Grillo: “Mentre parli devi continuamente e seriamente valutare se ogni parola che stai per pronunciare può urtare la sensibilità di qualcuno…” e si capisce tutta la sua fatica e il dramma. Meglio parole in libertà, e vaffanculo tutto il resto.

La seconda lettura è un articolo di Diego Marani su “Domenica” de “Il Sole 24 Ore” dal titolo Ferite di una lingua malata. L’autore è un traduttore e ci racconta che una forma del suo riposo estivo è lasciare da parte la frequentazione di lingue straniere e abbandonarsi alla rassicurante certezza della propria lingua. Marani ci racconta però che il percorso attraverso i libri di autori italiani o stranieri tradotti non lo ha fatto approdare nella quiete della lingua della propria nutrice. E alla fine si rifugia in Hangover Square di Patrick Hamilton in lingua inglese. E così riflette: “L’inglese, di nuovo lui. Ma dov’è dunque finito il mio anelito al ritorno nella lingua madre? Perché appena arrivato già fuggo? E allora mi accorgo che è proprio questo l’ostacolo. Questa lingua, che è la mia unica, oggi è inquinata dai lanciatori di banane che usano le parole come i pugni per aggredire un ministro della Repubblica di origini congolesi. In qualsiasi altra lingua chi avesse pronunciato insulti simili sarebbe stato espulso dalla società come un corpo estraneo. Nella mia lingua invece viene portato in trionfo da ciurme di sostenitori. La mia cara lingua oggi è umiliata dagli squadristi omofobi che vorrebbero marchiati col fuoco tutti i diversi, è insanguinata dagli stupratori misogini che addestrati alla morale della sopraffazione di una società senza valori uccidono per dominare, la mia lingua è offesa dalla torva terminologia processuale che dando ai reati nomi incomprensibili finisce per renderli solo curiosità del vocabolario. Non chiamare le cose con il proprio nome è già un attacco alla libertà, un’usurpazione del nostro diritto di capire. È la mia lingua tutta che oggi marcisce passando per il pensiero deforme di uomini scellerati che parlano per ingannare, che s’indignano e proclamano e poi smentiscono tutto quel che dicono, perché infine nulla dicono, è la mia lingua che loro usurpano e a me diventa nauseabonda, come il mare spossato dalla calura di questi giorni che butta a riva pesci morti. Restano a marcire come le mie amate parole sulla riva desolata di questo turpe tempo.

IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CICCHE

La sorpresa di trovarlo in un piccolo paese della Carinzia è stata grande. Se me lo avessero chiesto avrei affermato che l’ultimo distributore automatico di chewing gum l’avevo visto almeno 40 anni fa. Ciò che ha attirato la mia attenzione è proprio il distributore a destra nella foto, quello che contiene palline colorate: gomme da masticare rivestite di amido e zucchero. Le rigide norme igieniche sugli alimenti non dovrebbero consentire la vendita di dolciumi sfusi per di più conservati in contenitori esposti alle intemperie (pioggia, sole). Ho resistito e non ho infilato la monetina e ruotato la manopola, ma se avessi trovato un distributore di “bagigi” o noccioline (rigorosamente tostate) avrei avuto lo stesso comportamento virtuoso?

Il meccanico di biciclette (4)

Coordinate 46°49’N-12°46’E – Altitudine 673 m.s.l.m. Il meccanico mi vede arrivare da dentro il negozio. Sono un po’ impacciato nello stazionare la bicicletta, sbilanciata com’è dalle pesanti borse sul portapacchi posteriore. È subito fuori. Il problema è il contachilometri, sto pedalando da almeno cinquanta chilometri e la cifra sul display è sempre 0.00. Il meccanico studia la situazione. Verifica che il magnete sulla ruota anteriore incontri quello sulla forcella, solleva la ruota anteriore della bicicletta, impugna il copertone e con gesto deciso imprime alla ruota una veloce rotazione, ma il display segna sempre 0.00. La lingua ci impedisce di dialogare, ma la mimica facciale ci viene in aiuto. Con il dito indice sollevato dice: “un momento”, rientra nel negozio e torna con un nuovo supporto completo di filo e magnete. Lo prova avvicinandolo a quello della ruota e il display dà segni di vita. Capisco che il problema è il supporto e a gesti gli chiedo di sostituirlo. Mi sorride e chiama un ragazzino, (forse è il figlio che in estate passa parte delle vacanze nel negozio di papà) gli spiega il problema e gli dice di sostituire il pezzo. Il ragazzino è divertito da questo nuovo impegno. Si muove sicuro, recide con la pinza le fascette che sostengono il pezzo danneggiato, lo consegna al padre e velocemente armeggia per installare il nuovo supporto. Sono assorto a osservare il ragazzino e mi sento battere la spalla sinistra. È il meccanico che con soddisfazione mi mostra che il filo che collega il magnete è reciso in prossimità del supporto sostituito. Immagino che dica nella sua lingua: “Non poteva, no, funzionare”. A lavoro completato estraggo il portafoglio dal bauletto sul manubrio per pagare e ancora una volta la lingua non ci aiuta. Due mani aperte. Dieci dita: dieci euro. “Danke!” “Bitte!”

Coordinate 46°47’N-13°29’E – Altitudine 560 m.s.l.m. Questa volta il problema è il cambio. Entro nel negozio di biciclette e chiedo se c’è un meccanico. Il proprietario esce, si avvicina alla bicicletta (che ho sistemato sui solidi sostegni metallici sul marciapiede) e armeggia sui comandi del cambio sul manubrio. In particolare gira una rotellina che probabilmente regola la tensione del filo. Solleva la ruota posteriore, gira i pedali, verifica che la catena scivoli fluidamente da una ruota dentata all’altra. Soddisfatto dice: “OK”. Estraggo il portafoglio, ma un suo gesto eloquente mi fa capire che non serve. “Danke!” “Bitte!”

Coordinate 45°30’N-12°99’E – Altitudine 6 m.s.l.m. Sono a pochi chilometri da casa e questa volta ad andare fuori uso è il freno anteriore. Potrei proseguire, ma sul percorso incontro un meccanico di biciclette. Impiego un po’ di tempo a stazionare la bicicletta con tutto il suo carico a ridosso del muro del negozio. Non esce nessuno. Entro e dico al meccanico: “Si è sganciato il filo dalla forcella del freno anteriore, potrebbe darci un’occhiata?” – “Eh, sì, scherza? Deve lasciarmela qui, dobbiamo studiare il problema”. Cerco di replicare: “Ma è un problema da niente, basta riagganciare il filo e poi sono di passaggio, ho la bicicletta carica di bagagli! Non può uscire un attimo?” Evidentemente scocciato il meccanico esce con una pinza in mano con la quale serra un po’ la sede del blocca-cavo. Gli chiedo: “Scusi, ma non infila il cavo nella sede?” “Lo faccia lei, deve imparare come si fa.”. Con un po’ di fatica, ma ci riesco e dico: “Grazie” – “…” e rientra in negozio.

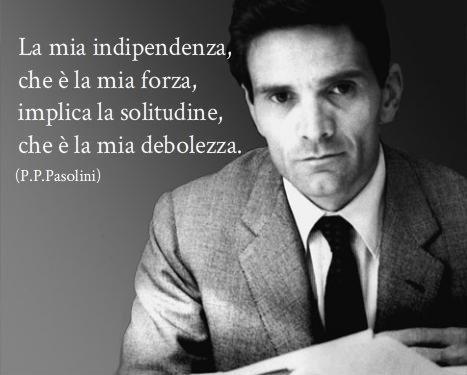

Il maestro e l’allievo. Omaggio a Vincenzo Cerami.

L’incontro con l’insegnante di Lettere Pier Paolo Pasolini ce lo racconta lo stesso Cerami qui

Mi piace ricordarlo con questa foto a Pordenonelegge nel 2005, dove a fianco del “furbo” Corona mostra di saper assaporare la vita.

La giusta distanza

Domenica sul “Corriere del Veneto” ho letto un racconto di Giovanni Montanaro: L’ottavo ragazzo. Scrittore veneziano trentenne, pubblica il suo primo romanzo a ventiquattro anni e nel 2012 finisce nella cinquina finalista del Premio Campiello. Un enfant prodige che però, in questo racconto, non mi è apparso molto convincente. È la storia di un giorno d’estate a Venezia in cui sette quindicenni decidono di giocare a calcio in campiello, coinvolgendo un riluttante compagno nell’agone, al fine di stabilire la parità tra le squadre: quattro contro quattro. Credo ci fosse l’intenzione di raccontare l’atmosfera, o meglio il clima di una Venezia estiva ai margini dei giri turistici, popolata soltanto da qualche sparuto gruppo di ragazzini. Si dà il caso che il sottoscritto (che ha suppergiù il doppio di anni dell’autore) durante l’adolescenza quel clima estivo l’abbia respirato, ma non l’abbia affatto ritrovato nel racconto di Montanaro. Mi è sembrato scritto in una afosa domenica d’estate con un lessico trascurato, un sospetto solecismo già alle prime righe, un personaggio tutt’altro che memorabile e perfino un titolo filologicamente impreciso. Perché L’ottavo ragazzo allude all’ottavo giocatore che avrebbe dovuto completare i ranghi. E tutti i ragazzi (che hanno giocato a calcio in modo improvvisato nei campi veneziani) sanno che la non rara situazione di trovarsi in numero dispari ha sempre espresso la seguente constatazione: “Ne manca un omo” (italice: Ci manca un uomo). E questo, Montanaro dimostra di saperlo bene, perché a un certo punto scrive: “Ma noi eravamo felici. Eravamo pari. Nessun uomo in più…” e allora perché non titolarlo L’ottavo uomo? Ma è proprio l’atmosfera la grande assente di questo racconto, fin dalle prime righe. Il caldo a Venezia è afoso, opprimente per l’umidità, non torrido (come scrive Montanaro), perché l’aggettivo sta a indicare un caldo secco. E quella “temperatura percepita”, a cui si accenna nel racconto, ricorda i servizi giornalistici sul caldo in città. Per non citare l’iperbole “la temperatura percepita (…) è quella che sente un anemico di Reykjavik in mezzo al Sahara mentre cucina costicine”, davvero puerile. Nella chiusura del racconto si avverte una certa nostalgia dell’autore “Ieri sono passato davanti al Conservatorio, e non c’era nessuno che giocava a calcio”, ma evidentemente il dolore del ritorno non è stato così acuto, perché la distanza del ricordo non era sufficiente. Montanaro ci racconta una domenica d’agosto di quindici anni fa, dove i ragazzi vestivano le maglie di Baggio e Veron. La mia nostalgia si colloca molto all’indietro, a metà degli anni ’60 quando i ragazzi vestivano le maglie di Rivera e Mazzola; l’ottavo uomo non lo strappavamo dal computer. Oggi continuo a sentirla l’atmosfera di quegli anni e di quei giochi, perché da tutto questo ho stabilito: la giusta distanza.

Il vecchio professore (3)

di Giuliana Musotto

Sono andato in giardino per gustarmi una sigaretta. C’era un altro che fumava. Appoggiato al tronco di un albero, teneva fra le mani tremolanti un mozzicone ancora acceso. Il nuovo inquilino del ricovero era un vecchio distinto nell’aspetto e gentile nei modi. Alto e curvo, aveva folti capelli bianchi e occhiali dalle lenti brunite che mal nascondevano l’occhio rimpicciolito e lacrimante. Mi è venuto incontro presentandosi. “Mi chiamo Ermanno Portici. Sono arrivato questo pomeriggio.” Nel suo sguardo lo smarrimento che contraddistingue tutti noi. Cercai di confortarlo. “Si sta bene qui. Si ambienterà presto.” Era una pietosa bugia. Lui non disse nulla. Mi seguì nella saletta adibita a soggiorno. L’ho conosciuto poco perché aveva un carattere schivo. Trascorreva le giornate reggendo un libro con le sue mani vacillanti, in attesa che almeno uno dei suoi figli si ricordasse di lui. Lo vedo ancora quel vecchio segaligno seduto nel salone d’ingresso. Pronto ad accogliere chiunque fosse venuto a trovarlo, pronto a rispondere al suo inseparabile cellulare. Nessuno è arrivato. Nessuno lo ha chiamato. Nonostante l’occhio semichiuso ha visto com’è fatto il mondo e l’ha lasciato. L’infermiera se ne è accorta solo al mattino, entrando nella sua stanza. Il letto intatto, la porta del bagno chiusa. Quel vecchio, rasato, pettinato, senza occhiali e in pigiama, era disteso nella vasca: il sangue, fuoriuscito dai suoi polsi incisi, ormai del tutto defluito nello scarico. L’ictus lo aveva reso invalido: non l’aveva ucciso. Ma quei tagli procurati volontariamente erano riusciti nello scopo. Il sonno era venuto dolce e profondo senza che l’intervento dei medici potesse turbarlo. Il professor Portici se n’era andato in segreto, come un vero maestro, consegnando a tutti noi un esempio di dignità e coraggio. Aveva abbandonato la vita, quella che un tempo aveva vissuto come un dono prezioso. Il professore era stato un bambino felice, un ragazzo pieno di sogni, un uomo di ingegno impegnato nella professione di educatore e intellettuale. Il professore aveva assaporato l’amore e la gioia. Aveva ottenuto riconoscimenti e fama. Anche il professore, divenuto anziano e infermo, è stato abbandonato. La sedia occupata a tavola da Ermanno Portici è passata a un altro ospite. Qui non si lasciano posti vuoti. Chi se ne va è sostituito da un nuovo arrivato. Vecchio, inabile, traballante. Com’era il professore. Gettato per forza in questa folle girandola che ha per palma la morte.

(Questo è il terzo personaggio ospite della categoria “Personaggi”. Il primo che ricevo dai frequentatori del blog. Grazie a Giuliana per il suo contributo. Rinnovo l’invito a popolare questa galleria. L’unica regola è quella di scrivere testi di 300/400 parole, raccontando un personaggio. Spedite i testi a paologallina@gmail.com e saranno pubblicati sul blog.)

Lo scultore di sabbia (2)

È in pensione, non perché è vecchio, ma perché ha avuto un’operazione. Si vede tutto il percorso del bisturi che parte dal collo, scende lungo la spalla, il torace e arriva alla gamba. L’hanno tagliato per lungo per sostituirgli chissà quale arteria e poi l’hanno ricucito, partendo da sotto: su per la gamba, il torace, la spalla fino al collo. Arthur ci viene ogni anno qui a Lopar nell’isola di Rab. E ci viene perché a Lopar ci sono le spiagge di sabbia e lui è uno scultore di sabbia. Al mattino alle otto scende dal suo appartamento vicino alla spiaggia e incomincia il suo lavoro. Il suo nuovo lavoro, perché quello vecchio, dopo l’operazione, l’ha dovuto lasciare; si stancava troppo, specie i primi tempi. Invece compattare sabbia, darle forma, bagnarla è un modo per non pensare. La testa gli si svuota. Niente pensieri, niente angoscia. Quattro cinque ore e sulla spiaggia appare un coccodrillo, un leone, un cane, si arena una balena. Poi la notte si rigira nel letto, ma sa che può contare su un alleato formidabile. Il lavorio del mare gli prepara una nuova giornata con la testa vuota. Oggi piove, fa freddo, il vento solleva la sabbia, ci si ripara sotto la tenda del bar. Arthur indossa la divisa da lavoro, pantaloncini da spiaggia, non sembra sentire il freddo che arriva dal mare. La sua cicatrice che parte dal collo e arriva alla gamba è in bella mostra. E lì, davanti a una birra, ci racconta la sua storia.

(Questo è il secondo personaggio ospite della categoria “Personaggi”. Invito tutti i frequentatori del blog – anche i lettori occasionali – a popolare questa galleria. L’unica regola è quella di scrivere testi di 300/400 parole. Spedite i testi a paologallina@gmail.com e io li pubblicherò sul blog.)

L’ambizioso. (1)

(È stata introdotta una nuova categoria: Personaggi. Si incomincia con L’ambizioso e via, via ne seguiranno altri. Ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale.)

L’età è indefinita, tra cinquanta e sessanta con qualche possibilità che ne possa avere anche tra quaranta e cinquanta. I capelli sono radi e non coprono l’intero capo, lasciano zone scoperte, specie al centro. Sono pettinati (?) in modo informale tanto da rendere quelle zone poco vistose, coperte da ciuffi. Sono ancora scuri e questa ambiguità: pochi, ma scuri è ciò che rende l’età indefinita. Tiene l’aula con un permanente sorriso beffardo, è sicuro di sé, e sicuro che gli altri siano molto meno intelligenti. Così poco intelligenti che non capiscono fino in fondo quanto lui sia più intelligente. Simula un modo arrogante di rivolgersi agli altri, ma si capisce che la cosa gli viene bene, perché nascondendosi nella simulazione riesce a essere davvero se stesso. È consapevole che non gli sarebbe consentito di essere arrogante e così gioca a farlo, con il vantaggio che gli altri neppure protestano. È divorato dalla ambizione, sente che il tempo passa (ha un’età tra i quaranta e i sessanta!) e teme di non fare in tempo. Veste con abiti grigi o blu inchiostro, camicie azzurre e cravatte tinta unità: arancio, rosso, senape. È un uomo corpulento e la cravatta si adagia sullo stomaco voluminoso che lo fa sembrare un uomo tra i cinquanta e i sessanta. Si dice che abbia mandato una mail ai suoi colleghi perché lo sostengano nel suo tentativo di fare carriera. È convinto che gli sia dovuto, che la familiarità, ostentata con la finta arroganza, gli dia diritto a stare davanti a tutti.

AUGURI a Giulio Mozzi

Auguri a Giulio Mozzi che oggi compie 53 anni.

Giulio Mozzi, Bibliografia

Privato di tensione a pubblicare

pativa male naturale vendere

L’ultimo dal carro è stato a scendere

Perdendosi nel tempo a raccontare

Egli si va, sentendosi laudare

Il poeta ansioso questua d’apprendere

Del cui talento non si fa sorprendere

Questo è giardino dove coltivare

Verso scarno persegue concisione

Per indicar felicità terrena

Corpo morto, vivo da esibire

Tanti modi per scrivere per dire

Così dell’autore cerca la vena

Non corso di scrittura e narrazione